Konzept

Anlässlich 2006: "100 Jahre Quantenphysik" legt der Schlichtverein eine Konzeptstudie vor, in welcher Zugang zu bahnbrechenden Entwicklungen der Physik in den vergangenen hundert Jahren ermöglicht wird. Gedacht ist an eine Eröffnungsveranstaltung sowie eine Reihe von Workshops, welche in je einer Arbeitssitzung Physiker und einige ihre bedeutsamen Entdeckungen oder Theorien präsentieren. Diese Präsentationen sollten dauerhaft mindestens im Jahr 2026 zu Besuchen einladen, vielleicht sogar darüber hinaus. Aktuell findet eine Suche nach geeigneten Räumlichkeiten statt. Auch sollten die Workshops wissenschaftliche Begleitung erfahren.

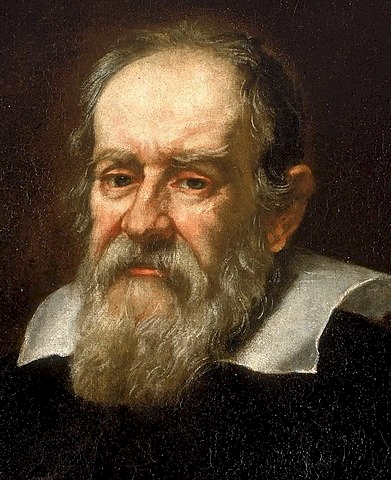

Eine einführende Veranstaltung wird "Licht in das Dunkel" gebracht, will sagen, was etwa Galilei u. a. über das "Licht" gedacht hat, dann was ein gewisser Fizeau erforscht hat und insbesonders Michelson&Morley und Einstein Grundlegendes über das Licht formuliert haben und welche Folgen diese Erkenntnisse für alle Zukunft haben: Stichwort: Relativitätsprinzip

Weiterhin sollten Grundbegriffe und Hilfsmittel vorgestellt werden sowie Literaturhinweise gegeben werden.

|

|

|

|

|

|

Galileo Galilei (1564-1642) |

Hippolite Fizeau (1819-1896) |

Albert Michelson (1852–1931) Nobelpreis 1907 Thomas Morley (1838 - 1923) |

Hendrik Lorentz (1853-1928) Nobelpreis 1902 |

Albert Einstein (1879-1955) |

| Lichtgeschwindigkeit Galilei-Transformation |

Lichtgeschwindigkeit, etwa 1850 |

Ätherhypothese: Experimentum crucis 1881/1887 | Lorzentz-Transformation um 1900 | spez. Relativitätstheorie 1905 "Relativitätsprinzip" |

Die der "Einführung" folgenden Veranstaltungen sollen dann echte Workshops werden, sofern die Quantenphysik dies zulässt. Angedacht ist auch ein Zeitplan an je dem letzten Samstag eines Monats, i. e. der 31. Januar 2026 für eine Auftaktveranstaltung

Das Konzept der Workshops folgt in seiner Reihenfolge den Namen bedeutsamer Physiker und ihrer herausragenden Ideen. Aktuell sind das:

|

|

|

|

| Max Planck (1858-1947) | Albert Einstein (1879-1955) | Werner Heisenberg (1901-1976) | Niels Bohr (1885-1962) |

| Strahlungsgesetz 1995 Nobelpreis1919 |

lichtelektr. Effekt 1905 Nobelpreis 1921 |

Unschärferelation Nobelpreis 1933 |

Kopenhagener Deutung Nobelpreis 1922 |

|

|

|

Bildquelle: Godany Bildquelle: Godany |

| Erwin Schrödinger (1887-1961) | Max Born (1882-1970) Nobelpreis 1954 (gemeinsam mit Walther Bothe) |

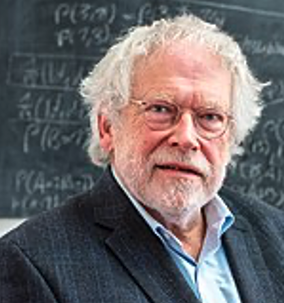

Hugh Everett (1930-1982) | Anton Zeilinger (*1945) |

| Wellenfunktion Nobelpreis 1933 |

Statistische Interpretation der Wellenfunktion | Viele-Welten-Interpretation 1957 -... | Quantenteleportation 1997 Nobelpreis 2022 |

Über die Zukunft der Quantenphysik:

|

.... |  |

.... |

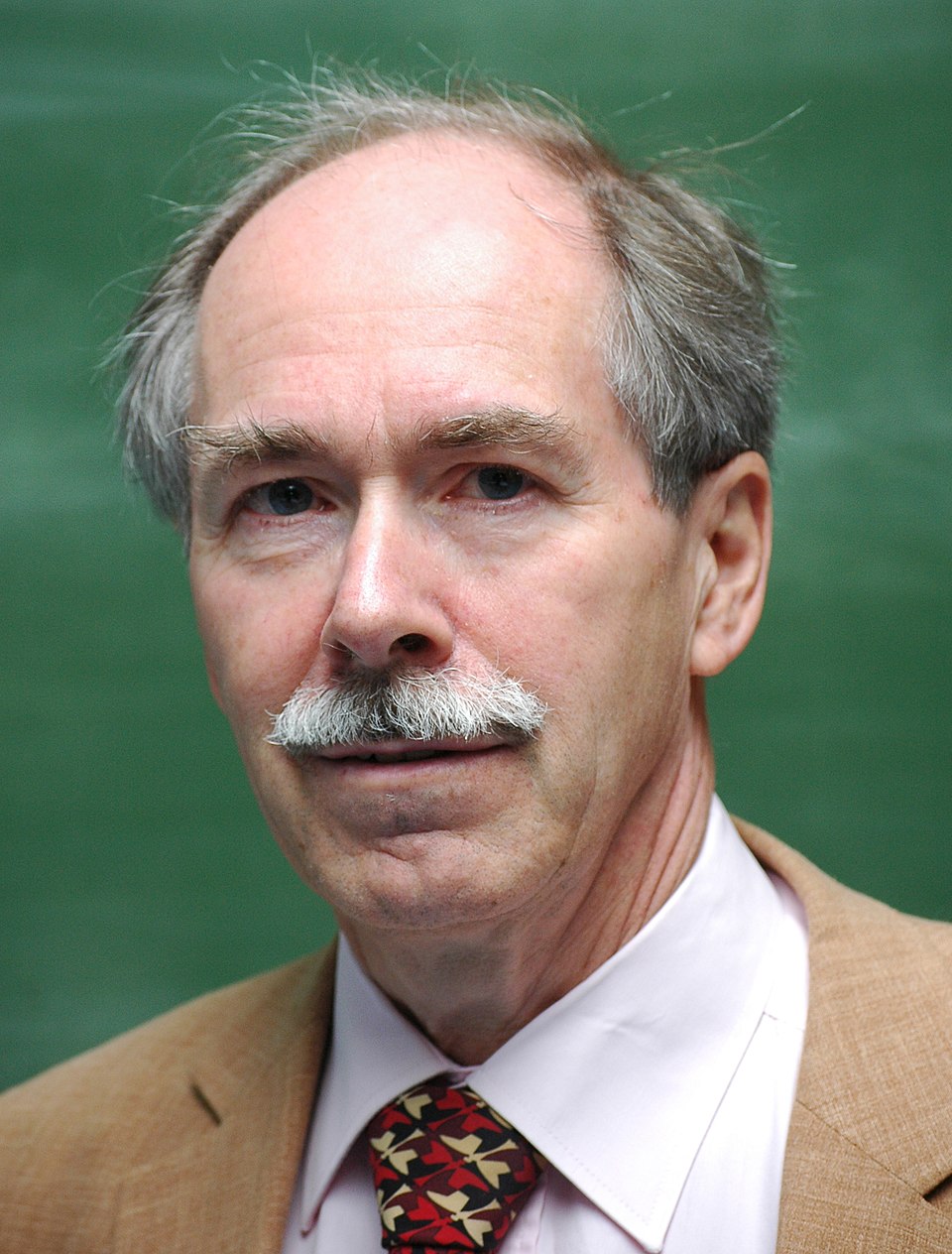

| Albert Einstein (1879-1955) | Gerardus 't Hooft *5. Juli 1946 | ||

| allg. Relativitätstheorie 1916 | „Der Grund, warum es nichts Neues gibt, ist, dass alle gleich denken." Nobelpreis 1999 |

Quellenangaben zu den Bildern: Alle aus Wikipedia mit Creative Commons Attribution 4.0 - ev. Lizenzen angefragt

Die Reihenfolge der Auswahl folgt zwar gewissen inhaltlichen Zusammenhängen, kann sich aber noch ändern. Außerdem kann es sich als notwendig erweisen, weitere Personen hinzuzunehmen.

Details zu den Workshops siehe Menü Workshop 100 Jahre Quantenphysik

Literatur: "100 Jahre Quantenphysik" in: Spektrum.de 4/2001 S. 68 ff

Grundbegriffe: Lichtgeschwindigkeit, Relativitätsprinzip - demnächst

Anhang: phys. Größen, Einheiten, Dimensionen, Hilfsmitteln - demnächst

mks-System:

The metre, kilogram, second system of units, also known more briefly as MKS units or the MKS system,[1][2][3] is a physical system of measurement based on the metre, kilogram, and second (MKS) as base units. Distances are described in terms of metres, mass in terms of kilograms and time in seconds. Derived units are defined using the appropriate combinations, such as velocity in metres per second.

alte Bekannte:

|

Am 26. März 1791 beschloss die verfassunggebende Versammlung in Paris auf Vorschlag der Académie des sciences (Akademie der Wissenschaften) die Einführung einer universellen Längeneinheit. Das neue, noch nicht „Meter“ genannte Längenmaß solle der zehnmillionste Teil des Erdmeridianquadranten (Strecke vom Pol zum Äquator) sein. | Eine nochmalige Änderung gab es 1983, als die Lichtgeschwindigkeit zur Referenzgröße wurde. |

|

Von 1889 bis 2019 bildete der Internationale Kilogrammprototyp (auch das Urkilogramm genannt) das Referenznormal für die Maßeinheit Kilogramm. Er wird in einem Tresor des Internationalen Büros für Maß und Gewicht (BIPM) in Sèvres bei Paris aufbewahrt. Es handelt sich um einen Zylinder von 39 Millimeter Höhe und 39 Millimeter Durchmesser, der aus einer Legierung von 90 % Platin und 10 % Iridium besteht. | Das Kilogramm (im allgemeinen Sprachgebrauch auch der oder das Kilo)[1] ist die im internationalen Einheitensystem (SI) verwendete kohärente Maßeinheit für die Masse. Das Einheitenzeichen des Kilogramms ist kg. Die Definition des Kilogramms basiert auf einem zahlenmäßig festgelegten Wert der Planck-Konstante und den Definitionen von Meter und Sekunde. |

|

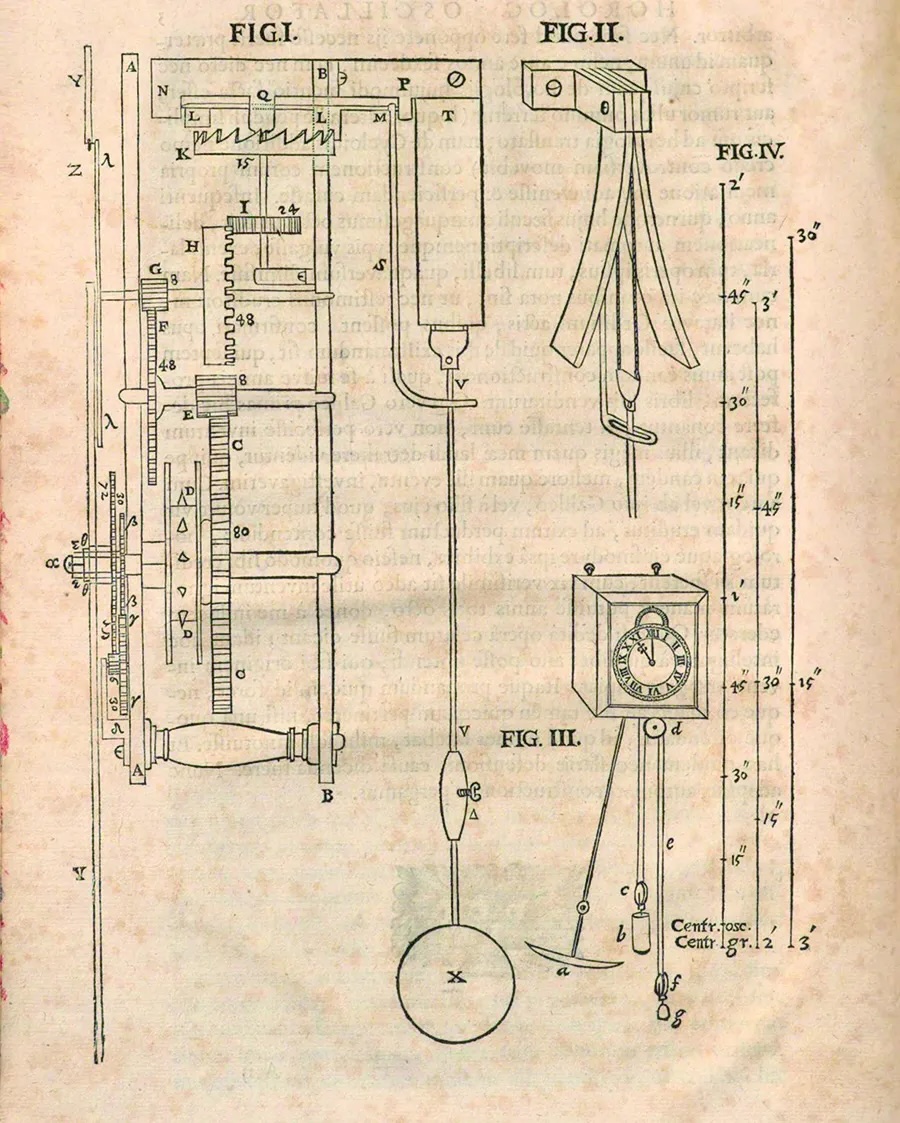

Klingt zunächst ganz einfach zu beantworten: Eine Sekunde ist natürlich der 60. Teil einer Minute, und die ist der 60. Teil einer Stunde, und die ist der 24. Teil eines Tages, der Dauer einer Drehung der Erde um ihre Achse. | Deshalb hat man 1967 der Sekunde - als einer der Basiseinheiten im internationalen Einheitensystem SI - eine atomphysikalische Definition gegeben: "Die Sekunde ist das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids Cs-133 entsprechenden Strahlung." |

Geogebra, Computer Algebra Systeme (CAS), ....