Es war schon eine glückliche Fügung, dass das von Pfr. Hagedorn vereinbarte Konzert und der vom Schlichtverein terminierte Workshop einen gemeinsamen Termin fanden:

- 16. März 2025, 16 Uhr, Konzert in St. Michael zur Fastenzeit mit Dr. Martin Gregorius, Stiftsorganist von St. Jakob in Straubing *)

- anschließend, ca 17 Uhr, Workshop für Organistinnen und Organisten auf der neuen STELLA-Orgel in St. Michael in Steinach,

*) Besinnliche Musik zur Fastenzeit:

N. Bruhns (1665-1697), J. S. Bach (1685-1750), D. Buxtehude (1637-1707), C. Franck (1822-1890), S. Karg-Elert (1877-1890), J. Jongen (1873-1953), M. Gregorius (*1991)

|

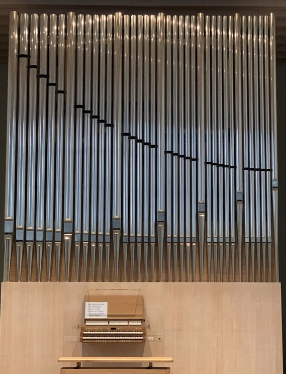

STELLA |

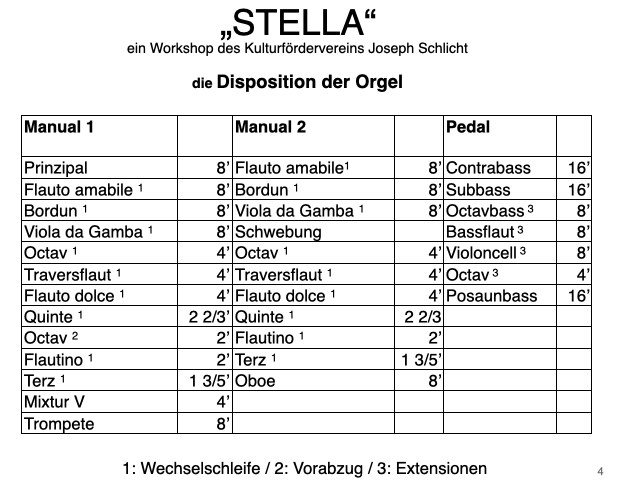

Dr. Gregorius erläutert Besonderheiten der Disposition der Steinacher Orgel |

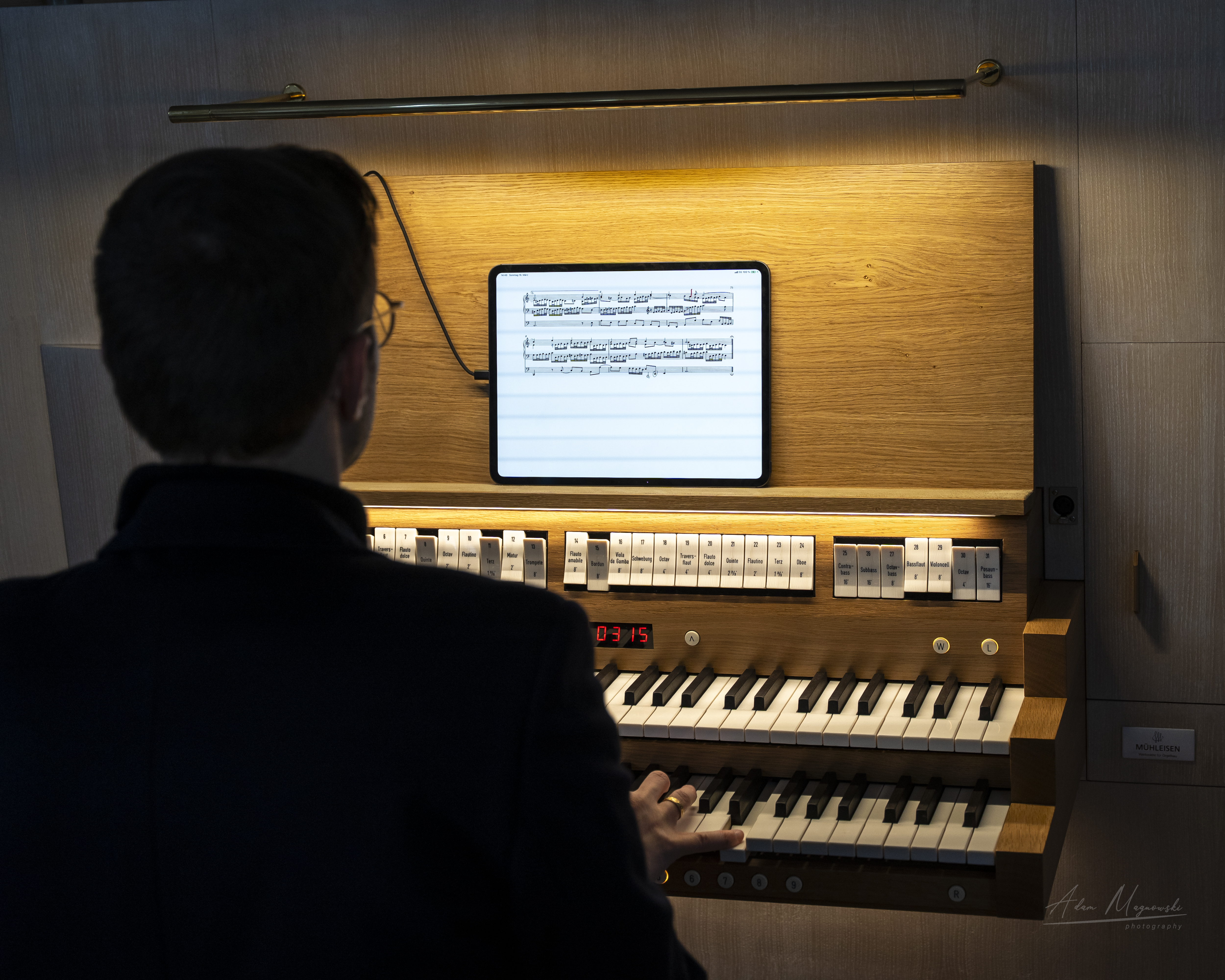

Dr. Gergorius bei den Schlusstakten des "Dramma Orfeo" von N. Bruhns (1665-1697) |

|

War der Orpheus der griechischen Sage "Orfeo e Euridice" Liebling der Götter? Man könnte wohl meinen: ja, denn immerhin erlauben sie dem sagenhaften Leierspieler den Abstieg in den Hades. Dort fand er seine Geliebte, gestorben an einem Schlangenbiss. Den Herrn des Hades konnte er aber mit seinem Leierspiel gnädig stimmen und so durfte er seine Euridice mit in die Oberwelt führen, unter der Bedingung, sich erst nach ihr umzuwenden, wenn beide die Oberwelt erreicht hätten. Sind das wirklich gnädige Götter? Vielleicht, weil sie ihm den freien Willen der Entscheidung ließen. Warum diese längliche Einleitung der Konzertkritik von Dr. Martin Gregorius, eingeladen von der kath. Kirchenstiftung, an der neuen Mühleisenorgel STELLA in St. Michael in Steinach? Weil der Organist im Vergleich dem Orfeo ebenso ein begnadeter Künstler ist, der jede Liebe von Göttern verdient. Im Programmheft des Co-Veranstalters Schlichtverein wurde nämlich die von einem gewissen Harald Vogel, Musikwissenschaftler von der Musikhochschule in Bremen, erstellte taktweise Übertragung - etwa Euridice vor der Schlange oder Biß der Schlange und Euridices Tod - des großen Praeludium e-Moll mit dem Titel "Orfeo, Dramma per Organo" von Nikolaus Bruhns (1665-1697) abgedruckt. Mit den an die hundert gespeicherten Registrierungen entlockte Gregorius der neuen Orgel mit ihren zahlreichen Wechselschleifen und Koppeln, aber nur 22 Registern, Klänge, welche das Drama des Orfeo unmittelbar erlebbar machten. Den übrigen Konzertstücken eines Bach, eines Buxtehude, eines Franck, eines Karg-Elert oder eines Jongen oder die abschließenden drei Passions-Improvisationen des Martin Gregorius spendierte der Organist ebenso überzeugende Registrierungen, das Publikum freundlichen Applaus. Das Fachpublikum wiederum registrierte dankbar, dass sich Gregorius auch in den Workshop des Schlichtvereins über die Besonderheiten der STELLA einbrachte und insbesonders die Tücken, aber eben auch Möglichkeiten dieses für ein niederbayerisches Dorf doch ganz besonderen Orgelwerks vorführte. Die vom Vorsitzenden des Schlichtvereins präsentierte kleine Orgelgeschichte von St. Michael, beginnend in den siebziger Jahren mit einer einmanualigen, fünf registrigen Weiseorgel, dann der elektronischen Albornorgel in den neunziger Jahren bis eben zur klangmächtigen Mühleisen-Orgel im Jahre 2024, rundete dieses Highlight in der jüngeren Geschichte der Kirchenmusik in St. Michael in Steinach ab. |

||

2018–2021 war Martin Gregorius als Kirchenmusiker der herausgehobenen Leuchtturmstelle im Erzbistum Paderborn und als Kantor an der St.-Pankratius-Kirche in Gütersloh tätig. Seit 2020 lehrt er als Dozent für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg und ist seit November 2021 als Basilikaorganist und Kirchenmusiker an der Basilika St. Jakob zu Straubing tätig. Seit 2023 ist er Dozent für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik und Theater München.

Quelle: HfKM

Ausführlich soll auf das große Praeludium e-Moll von Nicolaus Bruhns mit dem Titel "Orfeo, Dramma per Organo" aus dem späten 17. Jahrhundert eingegangen werden. Es fußt auf der Sage von Orpheus und Euridike aus der griechischen Mythologie.

Das Bruhnsche Werk gehört zu den bekanntesten Werken des norddeutschen Orgelrepertoires um 1700 und ist in der ursprünglichen Tabulatur-Notation in der sogenannten Möllerschen Handschrift überliefert. Ein gewisser Harald Vogel - geb. am 21. Juni 1941 in Ottersberg, deutscher Organist, Orgelforscher, Herausgeber Alter Musik und Professor an der Hochschule für Künste Bremen, u.a. Herausgeber und Interpret der Gesamtausgabe der Orgelwerke von Dietrich Buxtehude - hat eine "Deutung" des großen Praeludiums e-Moll als musikalische Darstellung der Geschichte von Orpheus in vielen Schritten entwickelt. Damit wurde Bruhns' Werk natürlich nicht zu einer Art Programm-Musik, obwohl Bruhns sein Werk deutlich in 15 Abschnitte gliedert, deutlich unterschiedlich in Rhythmus, Takt, Tempo und musikalischem Charakter. Vielmehr ermöglicht die Kenntnis dieser "Deutung" ein vertieftes Erleben dieses großartigen Werkes. Dieses Werk, gespielt auf der neuen Mühleisen-Orgel in Steinach, gehört wohl zu den großen Momenten der Steinacher Kirchenmusik!

Hier aus der Vogelschen Beschreibung und Deutung:

Takt 1 Die Schlange vor Euridice

----

T 21... Orfeos Lamento: Fuga 1. Chromatisches absteigendes Tetrachord als Ausdruck des Schmerzes und repetierte Noten als Gegenthema (Leierspiel)

----

T 132... Die Furien zerreißen Orfeo: Fuga 2. Triolen und Hemiolen im Thema und große wiederholte musikalische Gesten am Ende

T 155 bis T 161: Orfeos Körperteile und die zerstörte Leier werden von den Furien in den Fluss Hebros geworfen.

vollständige Beschreibung: Link

Der anschließende Workshop des Schlichtvereins für Organistinnen und Organisten erläuterte Bauweise und Möglichkeiten der neuen Mühleisenorgel, besonders die der zahlreichen Wechselschleifen:

Der Vorsitzende des Schichtvereins bei seiner Präsentation der Inhalte des Workshops

Foto mit freundlicher Erlaubnis:

Adam Magnowski

Hier noch 4 letzte Takte des "Dramma Orfeo" von N. Bruhns, gespielt auf STELLA, den neuen Mühleisenorgel in St. Michael in Steinach - an der Orgel Dr. Martin Gregorius:

die Noten:

21 Sekunden Audio-Datei der Schlusstakte

freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Adam Magnowski